Для которых характерно наличие аномального сообщения между двумя предсердными камерами. Дефекты межпредсердной перегородки у детей различаются по расположению отверстия. Часто встречаются центральный, верхний, нижний, задний, передний дефекты. Также дефект может квалифицироваться по его размеру от небольшого щелевидного отверстия, например, при незаращении овального окна, до полного отсутствия овального окна. Встречается также и полное отсутствие межпредсердной перегородки - единственное предсердие. Решающее значение для диагностики и дальнейшего лечения имеет количество дефектов (от одного до многих). Неодинаково располагаются дефекты и в отношении места впадения верхней и нижней полых вен.

Как проявляется дефект межпредсердной перегородки у детей

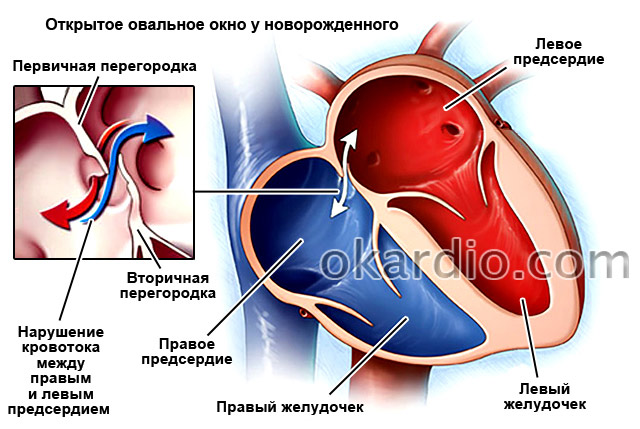

Клинически и симптоматически обычно проявляются только дефекты межпредсердной перегородки с величиной в 1 см и более. В результате наличия межпредсердного сообщения происходит смешивание крови в предсердиях. Кровь течет из предсердия с большим систолическим давлением (слева) в предсердие с меньшим давлением (справа). Уровень давления имеет значение в определении направления сброса крови лишь в тех случаях, когда диаметр дефекта не превышает 3 см.

При больших дефектах межпредсердной перегородки у детей компонент давления отсутствует, однако сброс крови, как правило, идет слева направо, поскольку ток крови из правого предсердия в правый желудочек встречает при движении значительно меньшее сопротивление, чем ток крови из левого предсердия в левый желудочек. Это обусловлено анатомическими особенностями правого предсердия: тонкая и более податливая к растяжению стенка предсердия и желудочка; большая площадь правого атриовентрикулярного отверстия по сравнению с левым (10,5 и 7 см), большая лабильность и емкость сосудов малого круга кровообращения.

В результате сброса крови через дефект из левого предсердия в правое развивается увеличение наполняемости кровью малого круга кровообращения, увеличивается объем правого предсердия и усиливается работа правого желудочка. Повышение давления в легочной артерии развивается в 27% случаев и наблюдается в основном у детей старшего возраста. В результате увеличения объема крови наблюдается расширение легочного ствола и левого предсердия. Левый желудочек остается нормальным по размеру, а при большом объеме дефекта межпредсердной перегородки может быть даже меньших размеров, чем в норме.

У новорожденных детей вследствие высокого легочно-капиллярного сопротивления и низкого давления в левом предсердии может периодически наблюдаться сброс крови из правого предсердия в левое отделение. У детей раннего возраста также может легко изменяться направление движения крови в связи с повышением давления в правом предсердии (при большой физической нагрузке, заболеваниях органов дыхания, крика, сосании). В поздних стадиях болезни при увеличении давления в правых камерах сердца, вследствие развития гипертензии в малом круге кровообращения возникает перекрестный сброс, а затем постоянный сброс венозной крови из правого предсердия в левое отделение.

Врожденный дефект межпредсердной перегородки и его клиника

Клиника врожденного дефекта межпредсердной перегородки отличается большим разнообразием. В течение первого месяца жизни основным, а нередко и единственным симптомом является непостоянный, слабо выраженный цианоз, что проявляется при крике, беспокойстве, который у ряда детей остается незамеченным.

Основные симптомы пороков начинают проявляться на , однако часто диагноз пороков ставится только в 2-3 года и даже позже.

При небольших дефектах межпредсердных перегородок (до 10-15 мм) дети физически развиты нормально, жалобы отсутствуют.

В раннем детстве у детей с большим дефектом межпредсердной перегородки наблюдается отставание в физическом развитии, психическом развитии, развивается недостаточность веса. Они часто болеют респираторными заболеваниями. Признаки застойной недостаточности у них, как правило, отсутствуют. В старшем возрасте у детей также наблюдается отставание в росте, опоздание полового развития, в то же время физические нагрузки они переносят плохо.

При осмотре кожа бледная. Деформация грудной клетки в виде центрального сердечного горба, которая обусловлена ослабеванием мышечного тонуса и увеличением в размерах правого желудочка, отмечается в 5-3% случаев (при больших дефектах и быстро прогрессирующей легочной гипертензии у детей немного старшего возраста). Систолическое дрожание, как правило, отсутствует. Верхушечный толчок средней (нормальной) силы или усилен, смещен влево, всегда разлит, обусловленный гипертрофированным правым желудочком.

Границы сердца расширены вправо и вверх, главным образом за счет увеличения правого предсердия и легочного ствола, но при больших дефектах и у детей старшего возраста отмечается также расширение отделов сердца, как правило, за счет правого желудочка, что оттесняет левый желудочек назад. Выраженные симптомы расширения сердечных границ встречаются редко.

Пульс нормального напряжения и несколько сниженного наполнения. Артериальное давление в норме или снижено систолическое и пульсовое артериальное давление при большом шунте крови через дефект.

При прослушивании: тон чаще усиленный из-за уменьшения загруженности левого желудочка и усиленного сокращения перегруженного объемом правого желудочка, II тон, как правило, усилен и расщеплен над легочной артерией из-за увеличения объема крови и повышения давления в малом круге кровообращения и позднего закрытия пульмонального клапана, особенно у детей старшего возраста. Систолический шум - средней интенсивности и продолжительности, не грубого тембра - выслушивается локально в 2-3-м межреберье слева от грудины, умеренно проводится к левой ключице и реже до 5 точки Боткина. Шум лучше выслушивается в положении больного лежа, на глубине максимального выдоха. При физической нагрузке шум при дефекте межпредсердной перегородки усиливается, в отличие от физиологического шума (умеренного акцента тона над легочной артерией у здоровых детей до 10-летнего возраста), который при нагрузке исчезает. Кроме основного систолического шума, у детей старшего возраста может выслушиваться короткий междудиастолический шум относительного стеноза трикуспидального клапана (шум Кумбса), связанный с увеличением кровообращения через правое атриовентрикулярное отверстие.

В поздних стадиях заболевания, при значительном расширении ствола легочной артерии (у 10-15% больных) иногда появляется нежный протодиастолический шум относительной недостаточности пульмонального клапана.

Диагноз изолированного вторичного дефекта межпредсердной перегородки у детей ставят на основе следующих признаков - появление неинтенсивного транзиторного цианоза в течение первых 2-3 месяцев жизни, частые респираторные заболевания на первом году жизни, выслушивание умеренного систолического шума в 2 межреберье слева от грудины.

Со второго полугодия или после года - наличие признаков перегрузки правого предсердия, гипертрофии правого желудочка, интактный левый желудочек по данным ЭКГ, Эхо-КГ, катетеризации полостей сердца, признаков перегрузки малого круга кровообращения.

Дифференциальный диагноз проводится с функциональным систолическим шумом, (открытый аортальный порок сердца, дефект межжелудочковой перегородки, стеноз устья аорты), недостаточностью митрального клапана.

Осложнения и прогноз межпредсердной перегородки у детей

В числе осложнений дефекта межпредсердной перегородки сердца у детей наиболее часто встречается ревматизм и бактериальная вторичная пневмония. Присоединение ревматизма наблюдается у 10% пациентов, в основном заканчивается летально либо образуются митральные пороки.

Аритмии возникают в результате резкой дилатации правого предсердия (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия, мерцательная аритмия и другие нарушения ритма).

В результате частых респираторных заболеваний, пневмоний у ряда больных формируется хронический неспецифический бронхолегочный процесс.

Легочная гипертензия развивается в возрасте 30-40 лет и старше.

Средняя продолжительность жизни при вторичном дефекте межжелудочковой перегородки сердца у детей - 36-40 лет, однако некоторые пациенты доживают до 70 лет, но после 50 лет становятся инвалидами. Спонтанное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки у детей наступает в 5-6 лет в 3-5%.

Иногда дети погибают в грудном возрасте в результате тяжелой недостаточности кровообращения или пневмоний.

Врожденный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) возникает при образовании отверстия между предсердиями. Проявления болезни разнообразны – от отсутствия симптомов до недостаточности кровообращения и мерцательной аритмии. Для выздоровления необходимо хирургическое закрытие дефекта.

Читайте в этой статье

Классификация ДМПП

Во время эмбрионального развития межпредсердная перегородка формируется неравномерно, в несколько этапов. Особенности дефекта зависят от срока появления порока. Поэтому выделяют такие виды ДМПП:

- Первичный развивается при неполном слиянии перегородки с эндокардиальными валиками – утолщениями внутренней оболочки сердца. Дефект расположен непосредственно над атриовентрикулярными клапанами, которые могут быть деформированными и работать неполноценно. В большинстве случаев страдает митральный клапан, развивается его врожденная недостаточность.

- Вторичный развивается при неполном сращении клапана овального окна и тканей межпредсердной перегородки вскоре после рождения. При этом может отмечаться рассасывание мышечной и соединительной ткани с формированием множественных дефектов. Овальное окно не закрывается.

- Иногда при ненормальном сращении зародышевого венозного расширения — синуса и стенки сердца появляется отверстие в верхнем отделе перегородки. Нередко патология сочетается с неправильным расположением легочных вен.

- Незаращение другого венозного образования — коронарного синуса характеризуется право-левым сбросом крови и кислородным голоданием организма уже на ранней стадии болезни.

ДМПП составляет десятую часть врожденных сердечных пороков, выявляемых у детей. Среди взрослых с врожденными пороками его доля достигает 40%.

У 75% пациентов диагностируется вторичный дефект, до 20% занимает первичное незаращение перегородки. Соотношение по полу составляет 2:1, чаще болеют мальчики.

Причины развития

ДМПП – врожденное заболевание. В его основе лежит генетическая мутация. Причины формирования первичного дефекта:

- Синдром Холта-Орама, сопровождающийся деформацией верхних конечностей в результате недоразвития лучевых костей предплечья. Он может передаваться по аутосомно-доминантному типу (если болен один из родителей, почти всегда рождается больной ребенок). В 40% случаев эта мутация у плода возникает первично, то есть не передается от родителей.

- Синдром Эллиса Ван Кревельда передается аутосомно-рецессивным путем. Вероятность рождения больного ребенка при болезни одного из родителей составляет около 50%. Заболевание характеризуется укорочением конечностей, ребер, увеличением количества пальцев, нарушением строения ногтей и зубов и формированием крупного ДМПП, вплоть до образования общего для обоих желудочков предсердия.

- Мутация гена , вызывающего прогрессирующую атриовентрикулярную блокаду и передающегося аутосомно-доминантно.

- Мутации других генов , отвечающих за формирование сердечной мышцы.

При повреждении ДНК клетки сердца развиваются неправильно, поэтому имевшееся в эмбриональном периоде отверстие в тонкой перегородке между ЛП и ПП не закрывается.

Особенности гемодинамики

У здорового человека артериальная кровь поступает из легких в левое предсердие (ЛП), затем попадает в левый желудочек (ЛЖ) и аорту. Если между предсердиями есть сообщение, то часть крови просачивается из ЛП в правое предсердие (ПП), откуда снова попадает в сосуды легких. Иногда имеется и сброс справа налево, например во время вдоха. Венозная кровь из ПП попадает в ЛП и выбрасывается в общий кровоток, смешиваясь с артериальной.

Избыточное количество крови в правых отделах сердца затрудняет их работу. Постепенно стенки правого желудочка (ПЖ) слабеют. Кровь, нагнетаемая в легочную артерию в увеличенном объеме, приводит к повышению давления в этом сосуде и в более мелких его ветвях. Так развивается (ЛГ) – необратимое состояние, вызывающее нарушение газообмена между кровью и воздухом в легких.

ЛГ начинает развиваться у детей от 2 до 15 лет. Когда она становится очень выраженной, давление в правых и левых полостях сердца становится одинаковым. Направление потока крови через дефект меняется: вместо лево-правого сброса появляется право-левый. Венозная, бедная кислородом кровь идет в общий кровоток. Развивается с необратимыми изменениями сердца и сосудов, тяжелым кислородным голоданием тканей.

Симптомы дефекта

Педиатр предполагает заболевание у ребенка, выслушав диастолический или увидев изменения на . Возможные симптомы ДМПП:

- утомляемость при кормлении, а позднее при беге;

- учащенное дыхание, нехватка воздуха при плаче, нагрузке;

- рецидивирующие простудные болезни.

В младенчестве заболевание может не проявляться. Его симптомы развиваются с возрастом одновременно с нарастанием легочной гипертензии. К 40 годам у 90% нелеченных больных есть одышка, слабость, учащенный пульс, аритмия и сердечная недостаточность.

Первичный дефект часто сопровождается недостаточностью двустворчатого клапана, которая приводит к одышке.

Смертность при операции на открытом сердце достигает 3%. Поэтому врачи тщательно взвешивают все «за» и «против» такого лечения. Применение катетерных малоинвазивных вмешательств значительно расширило возможности исправления порока.

Результаты операции лучше, если она проведена максимум до 25-летнего возраста. Давление в легочной артерии при этом не должно превышать 40 мм рт. ст. Но даже у пожилых людей операция может быть очень эффективной.

Эндоваскулярный способ операции при дефекте межпредсердной перегородки

Эндоваскулярный способ операции при дефекте межпредсердной перегородки

Такие операции начали проводить в 1995 году. Во время вмешательства через периферическую вену в ПП проводится катетер с окклюдером, расположенным на его конце.

Он раскрывается как зонтик и закрывает дефект. Осложнения при таком способе возникают редко, а прогноз для больного лучше. Однако такая операция проводится только при вторичном ДМПП.

Операция с использованием искусственного кровообращения

Стандартная операция при ДМПП – вскрытие сердечной камеры и ушивание отверстия. При большом повреждении его закрывают синтетическим материалом или аутотрансплантатом – «заплаткой», взятой из перикарда. Во время операции используется аппарат искусственного кровообращения.

По показаниям одновременно проводится пластика митрального клапана, коррекция расположения сосудов, ушивание коронарного синуса.

Такие операции требуют высочайшей квалификации кардиохирургов и проводятся в специализированных крупных медицинских центрах. Сейчас появились разработки эндоскопических вмешательств по закрытию дефекта, которые лучше переносятся больными и не сопровождаются разрезом грудной стенки.

Смотрите на видео о дефекте межпредсердной перегородке и проведении операции:

Реабилитация после

Как только пациент приходит в сознание после наркоза, удаляют эндотрахеальную трубку. Дренажи из грудной полости убирают на следующий день. Уже в это время пациент может есть и самостоятельно передвигаться. Через несколько дней его выписывают. При эндоваскулярной процедуре выписка может быть проведена даже через 1 — 2 дня после операции.

В течение полугода пациент должен принимать , нередко в сочетании с , чтобы предотвратить образование тромбов.

В течение полугода пациент должен принимать , нередко в сочетании с , чтобы предотвратить образование тромбов.

Полное заживление послеоперационной раны на грудине и восстановление трудоспособности происходит в течение 2 месяцев. В это время назначается как минимум одна контрольная ЭхоКГ, которую затем повторяют через год.

Возможные осложнения после эндоваскулярной операции:

- смещение окклюдера;

- атриовентрикулярная блокада и фибрилляция предсердий, которые обычно проходят самопроизвольно со временем;

- тромбоэмболические осложнения, например, инсульт;

- перфорация сердечной стенки;

- разрушение окклюдера (редкое, но самое опасное осложнение);

- экссудативный перикардит.

Вероятность каждого из таких осложнений, кроме разрушения окклюдера, составляет около 1%. Врачи успешно справляются с ними.

Прогноз для детей и взрослых

Обычно пациенты с ДМПП даже без операции доживают до среднего возраста. Однако к 40 — 50 годам смертность среди них достигает 50%, а затем каждый год увеличивается еще на 6%. В этом возрасте возникает тяжелая легочная гипертензия — причина неблагоприятного исхода.

Лучший срок для операции – от 2 до 4 лет, если дефект сопровождается значимыми нарушениями кровообращения. У младенцев хирургическое вмешательство проводится при недостаточности кровообращения. Вовремя проведенное лечение полностью избавляет маленького пациента от заболевания. Он продолжает жить как совершенно здоровый человек.

Чем позднее выполнена операция, тем больше риск осложнений болезни. Поэтому даже при диагностике порока у взрослого хирургическое вмешательство проводится как можно раньше, чтобы уменьшить их вероятность и облегчить состояние пациента.

ДМПП – распространенный врожденный сердечный порок. Симптомы и необходимость операции зависят от размера и локализации дефекта . Хирургическое вмешательство обычно выполняют в возрасте ребенка 2 — 4 года. Используется как методика на открытом сердце, так и эндоваскулярная процедура. После удачной операции прогноз для здоровья благоприятный.

Читайте также

В норме открытое овальное окно у ребенка есть до двух лет. Если оно не закрылось, то с помощью УЗИ и других методов устанавливают его степень открытия. У взрослых и детей иногда нужна операция, но можно и без нее. Можно ли в армию, нырять, летать?

Дефект межпредсердной перегородки – это один из врожденных пороков сердца (ВПС), характеризующийся неполным заращением внутренней стенки, которая предназначена для разделения предсердий. Левый отдел отвечает за кровь, обогащенную кислородом, а правый – за венозную, насыщенную углекислым газом. В норме предсердия, а также желудочки, не должны сообщаться, а подобные пороки приводят к смешению крови и нарушению гемодинамики.

Дефект перегородки сердца (ДМПП) является вторым по частоте врожденным пороком развития этого органа. Под этим названием понимается отверстие во внутренней стенке, разделяющей два предсердия, которое становится причиной перетекания крови из одного предсердия в другое. Дефект межпредсердной перегородки числится под кодом Q21.1 по МКБ-10.

В период роста ребенка в утробе матери в стенке, отделяющей два предсердия, существует открытое овальное окно. Оно требуется для правильного кровообращения плода. После рождения для полноценной работы системы дыхания кровоток становится намного интенсивнее. В результате растет давление в левом предсердии, ускоряется венозный возврат. На этом фоне происходит изменение гемодинамики, что способствует закрытию физиологического отверстия. Если по какой-либо причине данное отверстие не зарастает, то смешение крови при этом настолько незначительное, что пациенты большей частью не догадываются о наличии такого отклонения.

Незаращенное физиологическое окно часто регистрируется у недоношенных детей и по размерам очень маленькое. В то же время ВПС ДМПП имеет внушительные размеры и располагается в различных частях внутренней стенки. При этом образуется шунт, сквозь который кровь перетекает слева направо. Происходит это постепенно при каждом движении сердца. В результате гемодинамика нарушается, постепенно разрушаются структурные элементы органа, ухудшается кровообращение других тканей, органов.

Груднички и дети раннего возраста с дефектом перегородки могут расти и полноценно развиваться. Большая часть таких пациентов – это девочки, склонные к простудным заболеваниям и пневмониям. Физических нагрузок дети с ДМПП стараются избегать, поскольку они даются им с трудом.

Проблемы со здоровьем начинаются ближе к подростковому возрасту в тот момент, когда растягивающееся в результате неправильного кровотока правое предсердие перестает справляться с такой нагрузкой. Самостоятельно подобный дефект не устраняется и чтобы избежать необратимых изменений в структуре сердца требуется хирургическое вмешательство.

Классификация патологии

Врожденные пороки сердца подразделяют на несколько видов в зависимости от их места расположения, количества отверстий, размера, а также причины их возникновения. Различают:

- Первичный дефект. Данная патология характеризуется возникновением большого отверстия (3-5 см) в нижней части сердца. При этом нижний край перегородки полностью отсутствует. Такой порок является следствием неправильного формирования первичной перегородки.

- Вторичный ДМПП. При указанной патологии отверстие во внутренней стенке составляет всего 1-2 см. Располагается оно в середине стенки либо в местах вхождения полых вен.

- Отсутствие перегородки. Данной патологии присвоено название: трехкамерное сердце. Такое нарушение может появиться на фоне аномалий атриовентрикулярных клапанов.

Чаще всего у пациентов диагностируется вторичные дефекты. В зависимости от их расположения диагностируют следующие ДМПП:

Иногда встречаются формы патологии, когда в межпредсердной перегородке обнаруживаются несколько отверстий различных по диаметру.

Течение болезни

У большей части пациентов врожденные нефизиологические отверстия величиной не более 8 мм самостоятельно зарастают к 6 месяцам. Более крупные отверстия так и остаются открытыми, симптомы при этом могут отсутствовать. Признаки сердечной недостаточности, а также легочной гипертензии проявляются через 2-3 недели после рождения. Новорожденным с таким диагнозом показана медикаментозная коррекция. Лекарственная терапия в таком возрасте эффективна и часто способствует спонтанному зарастанию отверстия.

После 40 лет клиническая картина порока сердца дополняется застойной сердечной недостаточностью. Патология сопровождается предсердной экстрасистолией, а также мерцательной аритмией. В более молодом возрасте такие отклонения регистрируют только у 1% пациентов.

При врожденных нарушениях формирования внутренней стенки сердца больные в большей части случаев доживают до 30-40 летнего возраста. Однако, общая продолжительность жизни значительно снижена. В 25% случаев летальный исход наступает до 30 лет, еще половина пациентов умирают, не достигнув 35 летнего возраста. До 60 лет не доживают 90% пациентов. Главная причина смерти практически во всех случаях – сердечная недостаточность.

Причины дефекта межпредсердной перегородки

Проблемы с зарастанием овального окна, прочие нарушения формирования перегородки сердца во внутриутробном периоде могут иметь следующие причины:

Также причиной развития дефектов могут стать экологические факторы. Влияние на организм вредных веществ, находящихся в воздухе, часто приводит к различного рода мутациям.

Симптомы ДМЖП

Врожденный порок сердца иногда протекает практически бессимптомно. Чаще всего явные признаки могут отсутствовать при небольшом размере дефекта. В остальных случаях заболевание характеризуется следующей клинической симптоматикой:

Перечисленные признаки наиболее ярко проявляются у детей перед школой и в младших классах. Именно в этот период нагрузка, умственная либо физическая, на организм растет, а сердце перестает с ней справляться.

У взрослых течение заболевания сопровождается следующими симптомами:

- одышка при ходьбе;

- усиленное сердцебиение;

- цианоз, синюшность пальцев на ногах и руках;

- головокружения;

- предобморочное состояние;

- проблемы с ритмичностью сердца;

- появление шумов;

- выпирание грудной клетки в районе сердца из-за кардиомегалии;

- боли за грудиной;

- повышенное потоотделение;

- перепады артериального давления;

- сниженный иммунитет.

Перечисленные признаки могут свидетельствовать о существовании различных патологий сердечно-сосудистой системы. Поэтому при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо пройти тщательное обследование для выявления причины такого состояния. Самолечение в данном случае категорически запрещено.

Диагностика

Для выявления сердечных пороков применяют различные диагностические методики. Чтобы пройти полное обследование необходимо обратиться к терапевту либо педиатру. Первоочередная задача врача собрать полный анамнез. Выяснить возможность наследования сердечных патологий, как протекала беременность матери, возникали ли какие-либо отклонения в работе сердца. Проанализировав анамнез, имеющиеся жалобы, доктор назначит необходимые анализы и консультацию кардиолога.

Помимо этого, проводится полный осмотр пациента, выслушивание (аускультация), выстукивание сердца. Аускультативный метод и перкуссия помогают определить изменения в форме и размере сердца, обнаружить шумы при работе органа. Если какие-либо отклонения выявлены, назначают инструментальные исследования для подтверждения диагноза порок сердца:

Помимо прочего, пациенту могут быть назначены: ангиография либо вентрикулография. Данные способы обследования используются, если все перечисленные методики были неинформативными.

Лечение

Если выявлен ДМПП у новорожденного, паниковать сразу не стоит. Обнаруженное отверстие может быть не заросшим овальным окном, которое постепенно зарастет к концу первого года жизни. Но если помимо данного физиологического отверстия выявлены другие дефекты, то за такими малышами необходим постоянный контроль.

В некоторых случаях медикаментозная коррекция помогает остановить прогрессирование болезни, но впоследствии все равно потребуется хирургическое вмешательство. В сложных случаях операции выполняют, когда ребенок достиг 3-4 летнего возраста. При стандартном течении заболевания устранение дефектов хирургическим путем проводят в 16 лет.

Медикаментозная терапия

Первичный дефект межпредсердной перегородки у детей не поддается лечению медикаментами. Курс терапии в основном направлен на устранение основных симптомов патологии, а также профилактику возможных осложнений. Для облегчения состояния ребенка могут быть назначены:

Как говорилось выше, данный терапевтический курс является поддерживающим. При крупных истинных и особенно множественных дефектах без оперативного вмешательства обойтись невозможно.

Если выявлен вторичный дефект межпредсердной перегородки у новорожденного, а тяжелые симптомы отсутствуют, то в большинстве случаев необходимости в операции нет. Маленькому пациенту требуется ежегодное УЗИ и каждые 6 месяцев электрокардиограмма. Однако, при появлении признаков патологии, также потребуется лекарственная терапия.

При нарушениях ритма и учащении ЧСС назначают «Индерал». Он способствует уменьшению действия адреналина, норадреналина, что приводит к восстановлению нормальной деятельности сердца. Курс лечения начинают с 20 мг трижды в день, затем постепенно дозу увеличивают до 40 мг дважды в сутки. Помимо этого, также может быть назначен «Аспирин» и «Дигоксин».

Лечение у взрослых

«Дигоксин» является универсальным средством, которое назначают и взрослым и детям. Он способствует улучшению сократимости сердца. Желудочки сжимаются более быстро, сильно, и сердцу остается больше времени для отдыха. Эффективен «Дигоксин» и при аритмии. Взрослым назначают по 0,25 мг 4-5 раз за сутки, затем кратность приема уменьшают до 1-3 раз.

Также необходимы лекарственные препараты-антикоагулянты: «Аспирин», «Варфарин». Они снижают способность крови свертываться, благодаря чему вероятность образования тромбов уменьшается. «Варфарин» достаточно принимать ежедневно утром. Необходимую дозировку при этом должен подбирать врач. «Аспирин» пьют по 325 мг трижды в день. Длительность такой терапии может длиться до 6 недель.

При отеках из мочегонных препаратов взрослым назначают «Триамтерен», «Амилорид». Их принимают при сильных отеках, а также для снижения давления крови в сосудах. Данные препараты сохраняют калий и не дают ему выходить из организма. В зависимости от тяжести состояния назначают утром по 0,05-0,2 г. Разрешен длительный прием препаратов.

Хирургическое вмешательство

Единственным действительно эффективным способом лечения тяжелых пороков является операция. Ее следует провести до 16 лет. В этот период изменения в функционировании сердца, легких выражены не сильно. Если впервые порок был обнаружен позднее, то вмешательство проводят в любом возрасте. Операция необходима, если:

- заброс крови происходит слева направо;

- давление в правой половине сердца превышает 30 мм рт. ст.;

- имеется аневризма предсердной перегородки;

- проявление симптомов мешает нормальному образу жизни.

Оперативное вмешательство проводится двумя способами. При наличии больших отверстий более 3 см требуется операция на открытом сердце. Врач вскрывает грудину, отключает сердце от кровеносной системы, в это время все его функции заменяет специальный аппарат. Далее проводят пластику дефекта.

В более легких случаях отверстие в сердечной перегородке перекрывают, используя катетер. Его вводят в один из крупных сосудов в области бедра либо шеи. На его краю закрепляют специальное устройство (зонтик), которое перекроет патологическое отверстие. Этот способ вмешательства называют эндоваскулярным.

После операции пациенту необходима реабилитация во избежание тяжелых последствий. Врач дает следующие рекомендации: длительный прием антикоагулянтов, чтобы избежать тромбоза, ограждение от тяжелых физических нагрузок. После малоинвазивного вмешательства больного отправляют домой уже через 1-2 суток под амбулаторное наблюдение у кардиолога. Операция на открытом сердце требует длительной реабилитации. К нормальной жизни пациент сможет вернуться через 2 месяца.

Осложнения патологии

После оперативного вмешательства возможно возникновение осложнений. Реабилитационный период может сопровождаться:

- окклюзией – резким сужением сосудов;

- антриовентрикулярными блокадами;

- фибрилляцией предсердий;

- тромбоэмболией, инсультом;

- перикардитом;

- перфорацией сердечной стенки.

Вероятность возникновения таких состояний составляет всего 1%. Все они легко поддаются лечению.

Прогноз

Небольшие ДМПП могут никак не проявлять себя и иногда обнаруживаются даже в пожилом возрасте. Маленькие отверстия часто спонтанно закрываются в течение первых 5 лет жизни. Продолжительность жизни без оперативного вмешательства у пациентов с крупными дефектами составляет в среднем 35-40 лет.

Все больные с диагностированным дефектом перегородки между предсердиями должны обязательно состоять на учете у кардиолога и кардиохирурга. Постоянный контроль сердечной деятельности помогает избежать развития осложнений.

Профилактика ДМПП: информация для беременных

Для того чтобы течение беременности не осложнялось, а внутриутробное развитие проходило без отклонений, необходимо устранить все негативные факторы. Избежать появления врожденных дефектов сердца поможет соблюдение следующих правил:

- вести здоровый образ жизни;

- соблюдать клинические рекомендации;

- регулярно наблюдаться в женской консультации;

- нормализовать режим работы и отдыха;

- избегать контакта с заболевшими людьми;

- при планировании беременности вылечить все хронические заболевания, своевременно делать прививки.

Внимательное отношение к своему здоровью в этот важный для каждой женщины период, поможет избежать многих осложнений беременности. Материнская ответственность – гарантия рождения здорового малыша.

Дефект межпредсердной перегородки является одним из врожденных пороков сердца, при котором в перегородке, разделяющей правое и левое предсердия, имеется отверстие.

Что такое вторичный дефект межпредсердной перегородки?

В случае, когда это отверстие расположено в верхней половине перегородки, такой дефект называется вторичным - в отличие от первичного, характеризующегося нижним расположением отверстия. Границей между верхним и нижним отделами межпредсердной перегородки служит предсердно-желудочковое отверстие.Вторичные дефекты встречаются чаще, чем первичные. Конкретное местонахождение отверстия в этом случае бывает различным, но всегда сохраняется край межпредсердной перегородки на границе с предсердно-желудочковыим отверстием.

Читайте больше о кардиологическом отделении больницы Шиба - http://www.sheba-hospital.org.il/cardiology-department.aspx .

В зависимости от точной зоны дислокации дефекта, он классифицируется как центральный, нижний, верхний, задний, передний, а также встречаются множественные дефекты. Вторичный дефект межпредсердной перегородки может быть как самостоятельным пороком сердца, так и встречаться в сочетании с другими его пороками, например, при нарушении развития венозного синуса или при наличии аномального дренажа легочных вен справа и верхней полой вены.

Размер дефекта, имеющий определяющее значение на состояние больного, может варьировать у разных пациентов в очень широких пределах - от 1 см до, практически, полного отсутствия межпредсердной перегородки.

Примерно у 15% детей, родившихся со вторичным дефектом межпредсердной перегородки, это отверстие может закрываться на первом году жизни. Но если этого не произошло, то в более поздние сроки самостоятельное закрытие, практически, не наблюдается. Поскольку сердечнососудистая система человека обладает довольно большими компенсаторными возможностями, то патологические изменения в ней при этом пороке развиваются довольно медленно. Симптомы болезни у детей первого года жизни наблюдаются лишь в случае наличия больших дефектов. Количество таких больных составляет не более 1%. Поскольку патологический механизм нарушения кровообращения выражен перемещением части крови из левого предсердия в правое, то наблюдается перегрузка правых отделов сердца. Сначала развивается гипертрофия правого желудочка, в дальнейшем к ней присоединяется повышение давления в легочной артерии. Следующим этапом развития болезни служат изменения, появляющиеся в легких. Как правило, это происходит в возрасте около16 лет.

Симптомы и признаки дефекта межпредсердной перегородки

Признаки, характерные для пороков сердца, такие как одышка, сердцебиение, быстрая утомляемость при физической нагрузке обычно впервые появляются к третьему году жизни ребенка. Ребенок отстает в физическом развитии, по возможности, уклоняется от занятий физкультурой, часто болеет воспалением легких. Точная картина заболевания и сроки появления жалоб напрямую зависят от размеров дефекта. В легких случаях до появления изменений в состоянии здоровья может пройти несколько десятилетий. Ухудшение состояния пациентов связано с возникающими нарушениями сердечного ритма или развивающейся сердечной недостаточностью.

Дефект межпредсердной перегородки - диагностика

Диагностика вторичных дефектов межпредсердной перегородки основана на наличии характерного негрубого систолического шума при выслушивании тонов сердца. При осмотре отмечается бледность кожных покровов и слизистых оболочек. На ЭКГ видны признаки перегрузки правых отделов сердца. Эхокардиограмма демонстрирует наличие потока крови из левого в правое предсердие в области межпредсердной перегородки. На рентгенограмме определяются изменения в легких, расширение правых отделов сердца и изменение конфигурации сердечной тени. Диагностическую ценность представляют также кардиография и ангиография.

Лечение в Израиле вторичного дефекта межпредсердной перегородки

Лечение вторичных дефектов межпредсердной перегородки является только хирургическим. В зависимости от размеров отверстия и его расположения проводится либо сшивание дефекта, либо пластика - наложение "заплаты".

Операция проводится на открытом сердце, с разрезом грудной клетки по средней линии и рассеканием грудины. Открыв доступ к сердцу, прежде всего, отводят в сторону полые вены. Затем хирург выполняет пальцевое обследование дефекта, определяет его размеры и состояние краев, проникая к межпредсердной перегородке через ушко правого предсердия. На этом этапе пациента подключают к аппарату искусственного кровообращения. Теперь появляется возможность вскрыть правое предсердие с помощью разреза по боковой его стенке. Для удаления крови из полости предсердия применяется специальный “коронарный” отсос. Теперь дефект становится виден, и происходит окончательная корректировка оперативных действий.

Если размеры дефекта сравнительно небольшие и не превышают 3 сантиметров в диаметре, такое отверстие ушивают. В случае, когда имеет место больший дефект, необходимо провести пластическую операцию по закрытию отверстия, для чего применяются синтетические материалы или выкраивается лоскут из аутоперикарда. Последний способ является предпочтительным, поскольку его применение реже приводит к образованию тромбов на месте хирургического вмешательства.

Перед тем, как окончательно закрыть дефект, хирурги проводят специальный комплекс мер, направленных на предупреждение воздушной эмболии - закупорки кровеносных сосудов пузырьками воздуха. С этой целью сначала начинается заполнение кровью легких, затем удаляется воздух из правого желудочка, для чего верхушку сердца прокалывают толстой иглой. Разрез на боковой стенке правого предсердия зашивают. Теперь можно отключить аппарат искусственного кровообращения и дать сердцу возможность возобновить самостоятельную работу. Зашивая разрез грудной клетки, оставляют дренаж для оттока раневого экссудата.

Результаты операции, как правило, хорошие. Богатый опыт израильских хирургов и высококлассная медицинская техника обеспечивают высокое качество лечения. Даже у тех пациентов, которые поступили на операцию в достаточно тяжелом состоянии, сразу же после хирургического вмешательства отмечается значительное улучшение самочувствия, нормализуется кровообращение, легочная гипертензия исчезает или существенно уменьшается.

В результате оперативного лечения больные в дальнейшем чувствуют себя практически здоровыми. У них исчезает одышка, возрастает устойчивость к физическим нагрузкам. Показатели электрокардиограммы приходят в норму, размеры сердца уменьшаются до стандартных величин.

Восстановительный период после операции по устранению вторичных дефектов межпредсердной перегородки длится около месяца, после чего пациент возвращается к своим обычным занятиям. Меры по ограничению физической нагрузки и активности отменяются через год.

Дата публикации статьи: 15.05.2017

Дата обновления статьи: 21.12.2018

Из этой статьи вы узнаете: что такое дефект межпредсердной перегородки, почему он возникает, к каким осложнениям может привести. Как выявляют и лечат этот врожденный .

Дефект межпредсердной перегородки (сокращенно ДМПП) – это один из самых частых врожденных пороков сердца, при котором в перегородке, разделяющей правое и левое предсердие, существует отверстие. При этом пороке из левого предсердия кровь, обогащенная кислородом, попадает напрямую в правое предсердие.

В зависимости от размеров отверстия и существования других пороков, эта патология может или не иметь никаких негативных последствий, или приводить к перегрузке правых отделов сердца, и нарушениям сердечного ритма.

Открытое отверстие в межпредсердной перегородке присутствует у всех новорожденных детей, так как оно необходимо для кровообращения у плода во время внутриутробного развития. Сразу же после родов отверстие закрывается у 75% детей, однако у 25% взрослых оно остается открытым.

Пациенты с наличием данной патологии могут не иметь никаких симптомов в детском возрасте, хотя время их появления зависит от величины отверстия. Клиническая картина в большинстве случаев начинает проявляться с увеличением возраста. В возрасте 40 лет 90% людей с этим пороком, которым не проводилось лечение, страдают от одышки при физической нагрузке, усталости, сердцебиения, нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности.

Занимаются проблемой дефекта в межпредсердной перегородке педиатры, кардиологи и кардиохирурги.

Причины патологии

Межпредсердная перегородка (МПП) разделяет левое и правое предсердия. Во время внутриутробного развития в ней есть отверстие, называемое овальным окном, которое позволяет крови переходить из малого круга в большой, минуя легкие. Так как плод в это время получает все питательные вещества и кислород через плаценту от матери – малый круг кровообращения, основная задача которого состоит в обогащении крови кислородом в легких во время дыхания, ему не нужен. Сразу же после рождения, когда ребенок делает свой первый вдох и расправляет легкие, это отверстие закрывается. Однако так случается не у всех детей. У 25% взрослых наблюдается незакрытое овальное окно.

Дефект может появляться во время внутриутробного развития плода и в других частях МПП. У некоторых пациентов его возникновение может быть связано со следующими генетическими заболеваниями:

Однако у большинства пациентов причину появления ДМПП выяснить не удается.

Прогрессирование болезни

У здоровых людей уровень давления в левой половине сердца значительно выше, чем в правой, поскольку левый желудочек прокачивает кровь по всему организму, тогда как правый – лишь через легкие.

При наличии большого отверстия в МПП кровь из левого предсердия сбрасывается в правое – возникает так называемый шунт, или сброс крови слева направо. Этот дополнительный объем крови приводит к перегрузке правых отделов сердца. Без лечения это состояние может вызвать увеличение их размеров и привести к сердечной недостаточности.

Любой процесс, который повышает давление в левом желудочке, может усилить сброс крови слева направо. Это может быть артериальная гипертензия, при которой увеличивается артериальное давление, или ишемическая болезнь сердца, при которой повышается жесткость сердечной мышцы и снижается ее эластичность. Именно поэтому клиническая картина дефекта МПП развивается у людей старшего возраста, а у детей чаще всего эта патология протекает бессимптомно. Усиление шунта крови слева направо повышает давление в правых отделах сердца. Их постоянная перегрузка вызывает увеличение давления в легочной артерии, которое приводит к еще большей перегрузке правого желудочка.

Этот замкнутый круг, если его не разорвать, может привести к тому, что давление в правых отделах превысит давление в левой половине сердца. Это становится причиной возникновения сброса справа налево, при котором в большой круг кровообращения попадает венозная кровь, которая содержит небольшое количество кислорода. Появление шунта справа налево называют синдромом Эйзенменгера, это считается неблагоприятным прогностическим фактором.

Харктерные симптомы

Размер и расположение отверстия в МПП влияет на симптомы этого заболевания. Большинство детей с ДМПП выглядят полностью здоровыми и не имеют никаких признаков болезни. Они нормально растут и набирают вес. Но большой дефект межпредсердной перегородки у детей может привести к появлению следующих симптомов:

- плохой аппетит;

- плохой рост;

- усталость;

- одышка;

- проблемы с легкими – например, пневмония.

Дефекты средних размеров могут не вызывать никаких симптомов, пока пациент не вырастет и не достигнет среднего возраста. Затем могут появиться следующие признаки:

- одышка, особенно во время физической нагрузки;

- частые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей и легких;

- ощущение сердцебиения.

Если дефект МПП не лечить, в дальнейшем у пациента могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, включая нарушения сердечного ритма и ухудшение сократительной функции сердца. По мере взросления детей с этим заболеванием у них может повышаться риск развития инсульта, так как тромбы, которые образуются в венах большого круга кровообращения, могут проходить через отверстие в перегородке из правого предсердия в левое и попадать в мозг.

Также со временем у взрослых пациентов с нелеченым большим дефектом в МПП может развиться легочная гипертензия и синдром Эйзенменгера, проявляющиеся:

- Одышкой, которая сперва наблюдается при физической нагрузке, а со временем и в состоянии покоя.

- Усталостью.

- Головокружениями и обмороками.

- Болью или ощущением сдавливания в грудной клетке.

- Отеками на ногах, асцитом (накопление жидкости в брюшной полости).

- Синеватым цветом губ и кожи (цианоз).

У большинства детей с дефектом МПП болезнь обнаруживают и лечат задолго до того, как возникают симптомы. Из-за осложнений, возникающих во взрослом возрасте, детские кардиологи часто рекомендуют закрывать это отверстие в раннем детстве.

Диагностика

Дефект в межпредсердной перегородке может быть обнаружен во время внутриутробного развития или после рождения, а иногда и в зрелом возрасте.

Во время беременности проводятся специальные скрининговые обследования, целью которых является раннее обнаружение различных пороков развития и заболеваний. Наличие дефекта в МПП можно выявить с помощью ультразвукового исследования, создающего изображение плода.

Ультразвуковое исследование сердца плода

Ультразвуковое исследование сердца плода

После рождения ребенка обычно педиатр при осмотре обнаруживает сердечный шум, вызванный током крови через отверстие в МПП. Наличие этого заболевания не всегда удается выявить в раннем возрасте, как другие врожденные пороки сердца (например, дефект в перегородке, разделяющей правый и левый желудочек). Вызванный патологией шум – тихий, его услышать труднее, чем другие виды сердечных шумов, из-за чего это заболевание может быть выявлено в подростковом возрасте, а иногда и позже.

Если врач слышит и подозревает наличие врожденного порока, ребенка направляют к детскому кардиологу – врачу, который специализируется на диагностике и лечении детских сердечных заболеваний. При подозрении на дефект в межпредсердной перегородке он может назначить дополнительные методы обследования, включая:

- Эхокардиографию – обследование, состоящее в получении изображения структур сердца в режиме реального времени с помощью ультразвука. Эхокардиография может показать направление кровотока через отверстие в МПП и измерить его диаметр, а также оценить, сколько крови через него проходит.

- Рентгенографию органов грудной полости – это диагностический метод, использующий рентгеновские лучи для получения изображения сердца. Если у ребенка есть дефект в МПП, сердце может быть увеличено в размерах, так как правые отделы сердца вынуждены справляться с увеличенным количеством крови. Вследствие легочной гипертензии развиваются изменения в легких, которые можно обнаружить с помощью рентгенографии.

- Электрокардиография (ЭКГ) – запись электрической активности сердца, с помощью которой можно обнаружить нарушения сердечного ритма и признаки увеличенной нагрузки на его правые отделы.

- Катетеризация сердца – это инвазивный метод обследования, дающий очень детальную информацию о внутреннем строении сердца. Через кровеносный сосуд в паху или на предплечье заводится тонкий и гибкий катетер, который осторожно направляется внутрь сердца. Во всех сердечных камерах, аорте и легочной артерии измеряется давление. Для получения четкого изображения структур внутри сердца внутрь него вводится контрастное вещество. Хотя иногда достаточное количество диагностической информации можно получить с помощью эхокардиографии, во время катетеризации сердца можно закрыть дефект МПП с помощью специального устройства.

Методы диагностики дефекта межпредсердной перегородки

Методы диагностики дефекта межпредсердной перегородки

Методы лечения

После выявления дефекта МПП выбор метода лечения зависит от возраста ребенка, размеров и расположения отверстия, тяжести клинической картины. У детей с очень маленьким отверстием оно может закрыться самостоятельно. Более крупные дефекты сами обычно не закрываются, поэтому их нужно лечить. Большинство из них можно устранить малоинвазивным путем, хотя при некоторых ДМПП необходимо проведение открытой операции на сердце.

Ребенку с небольшим отверстием в МПП, которое не вызывает никаких симптомов, может понадобиться только регулярно посещать детского кардиолога, чтобы убедиться в том, что не появилось никаких проблем. Часто эти маленькие дефекты закрываются сами по себе, без проведения какого-либо лечения, в течение первого года жизни. Обычно у детей с маленькими дефектами в МПП нет никаких ограничений в физической активности.

Если в течение года отверстие в МПП не закрылось само, врачам часто приходится устранять его до достижения ребенком школьного возраста. Это проводится тогда, когда дефект имеет крупные размеры, сердце увеличено в размерах или появились симптомы болезни.

Малоинвазивное эндоваскулярное лечение

До начала 1990-х годов открытые операции на сердце были единственным методом закрытия всех дефектов МПП. Сегодня, благодаря достижениям медицинских технологий, врачи для закрытия некоторых отверстий в МПП используют эндоваскулярные процедуры.

Во время такой малоинвазивной операции врач вводит тонкий и гибкий катетер в вену в паху и направляет его в сердце. Этот катетер содержит подобное зонту устройство в сложенном состоянии, которое называют окклюдером. Когда катетер достигает МПП, окклюдер выталкивают из катетера и закрывают им отверстие между предсердиями. Устройство закрепляют на месте, а катетер извлекают из тела. В течение 6 месяцев над окклюдером растет нормальная ткань.

Для точного направления катетера к отверстию врачи используют эхокардиографию или ангиографию.

Эндоваскулярное закрытие дефекта МПП намного легче переносится пациентами, чем открытые операции на сердце, поскольку для их проведения необходима лишь пункция кожи в месте введения катетера. Благодаря этому облегчается восстановления после вмешательства.

Прогноз после такого лечения прекрасен, оно успешно у 90% пациентов.

Открытые операции на сердце

Иногда дефект в МПП невозможно закрыть эндоваскулярным методом, в таких случаях проводят открытые операции на сердце.

Во время хирургического вмешательства кардиохирург делает большой разрез в грудной клетке, достигает сердца и ушивает отверстие. Во время операции пациент находится в условиях искусственного кровообращения.

Прогноз при открытых операциях на сердце по закрытию дефекта МПП прекрасен, осложнения развиваются очень редко. Пациент проводит в лечебном учреждении несколько дней, затем выписывается домой.

Послеоперационный период

После закрытия дефекта в МПП пациенты наблюдаются кардиологом. Медикаментозная терапия им нужна редко. Врач может проводить наблюдение с помощью эхокардиографии и ЭКГ.

После открытой операции на сердце основное внимание уделяется заживлению разреза грудной клетки. Чем моложе пациент, тем быстрее и легче проходит процесс восстановления. Если у больного появились одышка, повышенная температура тела, покраснение около послеоперационной раны или выделения из нее, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Пациентам, которым проводилось эндоваскулярное лечение ДМПП, нельзя посещать спортзал или выполнять какие-то физические упражнения в течение недели. Спустя это время они могут вернуться к своему обычному уровню активности, проконсультировавшись перед этим с врачом.

Обычно дети после операции восстанавливаются очень быстро. Но и у них могут возникать осложнения. Немедленно обратиться за медицинской помощью следует в случае появления следующих симптомов:

- Одышка.

- Синий цвет кожи на губах.

- Ухудшение аппетита.

- Отсутствие увеличения веса или его снижение.

- Сниженный уровень активности у ребенка.

- Длительное повышение температуры тела.

- Выделения из послеоперационной раны.

Прогноз

У новорожденных небольшой дефект межпредсердной перегородки часто не вызывает никаких проблем, иногда закрывается без какого-либо лечения. Большие отверстия в МПП часто требуют эндоваскулярного или хирургического лечения.

Важными факторами, влияющими на прогноз, являются размер и расположение дефекта, величина кровотока через него, наличие симптомов болезни.

При своевременном проведении эндоваскулярного или хирургического закрытия дефекта прогноз прекрасный. Если этого не сделать, у людей с большим отверстием в МПП повышается риск развития:

- нарушений сердечного ритма;

- сердечной недостаточности;

- легочной гипертензии;

- ишемического инсульта.